Würzburger Forschungsteam erzielt Durchbruch gegen gefährlichen Schimmelpilz

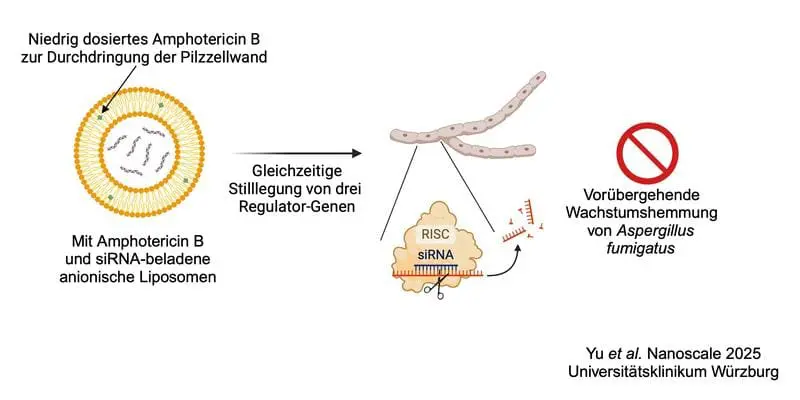

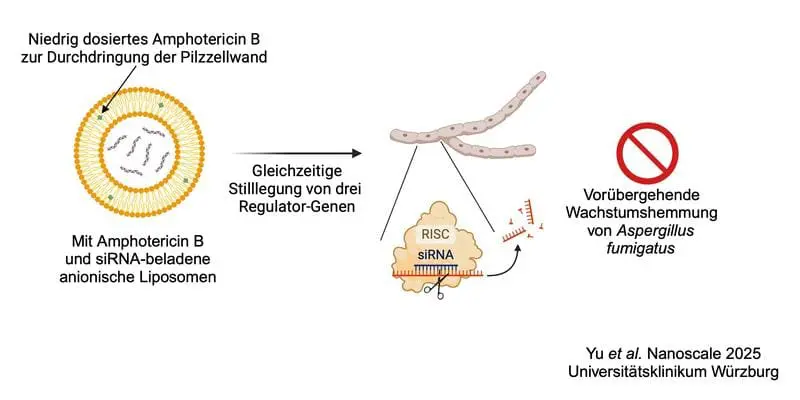

Ein Forschungsteam der Universitätsmedizin Würzburg hat einen bahnbrechenden Fortschritt in der Bekämpfung des gefährlichen Schimmelpilzes Aspergillus fumigatus erzielt. Erstmals ist es gelungen, kleine interferierende RNAs (siRNAs) mit dem Antimykotikum Amphotericin B (AmB) in anionische Liposomen zu verpacken, um lebenswichtige Pilzgene gezielt auszuschalten. Die Ergebnisse, die in der Fachzeitschrift Nanoscale veröffentlicht und auf dem Cover hervorgehoben wurden, könnten die Grundlage für neue Therapien gegen Pilzinfektionen schaffen.

Pilzinfektionen: Ein wachsendes globales Problem

Pilzinfektionen sind weltweit auf dem Vormarsch. Laut der Manchester Fungal Infection Group infizierten sich 2022 etwa 6,5 Millionen Menschen mit krankheitserregenden Pilzen, 3,8 Millionen starben – fast doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor. Besonders Aspergillus fumigatus stellt eine Bedrohung dar: Bei invasiven Infektionen liegt die Sterblichkeit trotz Behandlung bei bis zu 85 Prozent. Zunehmende Resistenzen gegen bestehende Antimykotika machen neue Ansätze dringend erforderlich. Hier setzt die Würzburger Studie an.

RNA-Interferenz als Waffe gegen Pilze

Die Forscher kombinierten RNA-Interferenz (RNAi) mit moderner Nanomedizin. Bei RNAi werden kleine RNA-Moleküle (siRNAs) genutzt, um gezielt Gene zu deaktivieren. „Unsere Arbeit ist die erste erfolgreiche Anwendung von siRNA gegen einen humanpathogenen Pilz in Infektionsmodellen“, erklärt Erstautorin Dr. Yidong Yu vom Zentrum für Experimentelle Molekulare Medizin (ZEMM) und der Medizinischen Klinik II des Universitätsklinikums Würzburg (UKW). „Die genetischen Unterschiede zwischen Pilz und Mensch eröffnen hier einzigartige therapeutische Chancen.“

Die Herausforderung bestand darin, die siRNA durch die dicke Pilzzellwand zu schleusen. „Wir haben anionische Liposomen – winzige Fettbläschen mit negativer Ladung – mit Amphotericin B kombiniert“, sagt Ko-Erstautorin Theresa Vogel. Das Antimykotikum macht die Pilzwand durchlässiger, sodass die siRNA eindringen und drei essenzielle Wachstums-Gene blockieren kann. Entwickelt wurde diese Strategie in Zusammenarbeit mit Dr. Krystyna Albrecht und Prof. Jürgen Groll vom Institut für Funktionswerkstoffe der Medizin und Zahnheilkunde (FMZ).

Innovative Methodik: Insektenlarven statt Mäuse

Ein weiteres Novum: Statt Mäuse nutzte das Team Insektenlarven als Infektionsmodell, um Tierversuche an Säugetieren zu reduzieren. „Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit zeigt das Potenzial der Nanomedizin“, betont Ko-Seniorautorin Krystyna Albrecht. Die Ergebnisse belegen, dass die Methode das Pilzwachstum erheblich hemmt. „Das ist ein Meilenstein in der Entwicklung neuer Antimykotika“, sagt Seniorautor Prof. Andreas Beilhack.

Internationale Anerkennung und Förderung

Die Studie wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in den Konsortien „FungiNet“ und „Biofabrikation“ gefördert. Dr. Yidong Yu erhielt zudem ein zweijähriges Stipendium der Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) über die Alexander von Humboldt-Stiftung, um ihre Forschung an Seidenraupen fortzusetzen. Die Veröffentlichung in Nanoscale und die Hervorhebung auf dem Cover unterstreichen die wissenschaftliche Bedeutung.

Hoffnung für die Zukunft

„Unsere Methode könnte nicht nur Aspergillus fumigatus, sondern auch andere gefährliche Pilze bekämpfen“, sagt Beilhack. Angesichts steigender Infektionen und Resistenzen bietet die Würzburger Innovation Hoffnung auf wirksamere Therapien – ein entscheidender Schritt, um Millionen Leben zu retten.

Original Paper:

Global incidence and mortality of severe fungal disease – The Lancet Infectious Diseases

Lesen Sie auch:

Kenntnis um Abwehrmechanismen von Pilzen kann zu neuen Therapien von Mykosen führen – MedLabPortal

Ernährung: Diese Krebserreger gefährden Ihre Gesundheit – MedLabPortal

Redaktion: X-Press Journalistenbüro GbR

Gender-Hinweis. Die in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppel/Dreifachnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.