SQS Weltneuheit: Monster-Maschine visualisiert molekulare Wirkstoffreaktion in Zeitlupe

Mit Hilfe des weltweit leistungsstärksten Röntgenlasers European XFEL gelang einem Forschungsteam unter Leitung der Goethe-Universität und dem Forschungszentrum DESY ein sensationeller Durchbruch: Am Beispiel der Untersuchung des Wirkstoffs 2-Thiouracil wandte das Forschungsteam erstmals eine seit Jahrzehnten etablierte Abbildungstechnik auch auf komplexe Moleküle an. 2-Thiouracil wird zwar nicht mehr therapeutisch eingesetzt, gehört aber zu einer Gruppe chemisch ähnlicher Wirkstoffe, die heute als Immunsuppressiva oder Zytostatika Anwendung finden. Die Studie zeigt, wie UV-Strahlung 2-Thiouracil deformiert und damit gefährlich reaktiv macht.

„Wir haben das Molekül 2-Thiouracil untersucht, das zu einer Gruppe von Wirkstoffen auf der Basis bestimmter DNA-Bausteine gehört, der Nukleobasen“, sagt Studien-Autor Markus Gühr, wissenschaftlicher Leiter des Freie-Elektronen-Lasers FLASH am DESY und Professor für Chemie an der Universität Hamburg. 2-Thiouracil besitzt wie seine chemisch verwandten Wirkstoffe ein Schwefelatom. Es verleiht dem Molekül seine ungewöhnlichen, medizinisch relevanten Eigenschaften. „Dazu kommt aber noch eine weitere Besonderheit, denn diese Moleküle werden auf gefährliche Weise reaktiv, wenn sie UV-Strahlung ausgesetzt werden.“ Studien zeigten ein erhöhtes Hautkrebs-Risiko durch diesen Effekt.

Um besser zu verstehen, was bei solchen Prozessen vor sich geht, hat das Forschungsteam eine eigentlich ältere Methode angewandt und sie mit den heutzutage verfügbaren technischen Möglichkeiten auf ein neues Niveau gehoben. „Beim sogenannten Coulomb-Explosion-Imaging bestrahlt man ein Molekül mit intensiven Röntgenpulsen, wodurch Elektronen herausgeschlagen werden“, erklärt Till Jahnke, Professor für experimentelle Atom- und Molekülphysik an der Goethe-Universität und Erstautor der Studie. „Dadurch wird das Molekül extrem stark positiv aufgeladen und instabil, so dass es innerhalb von Sekundenbruchteilen auseinandergerissen wird.“ Indem man nun verfolgt, in welche Richtung die verschiedenen Molekül-Bruchstücke – also die Atome – auseinanderfliegen, kann man Informationen über die Struktur des Moleküls ableiten.

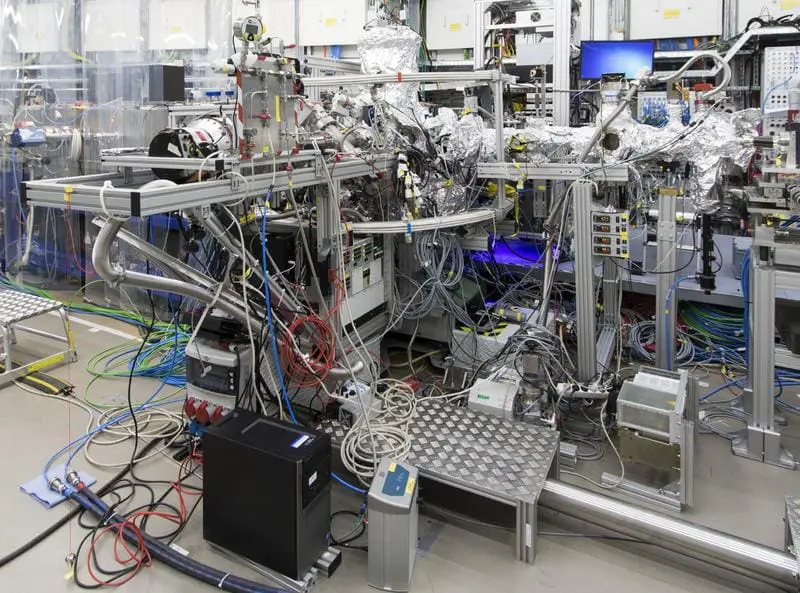

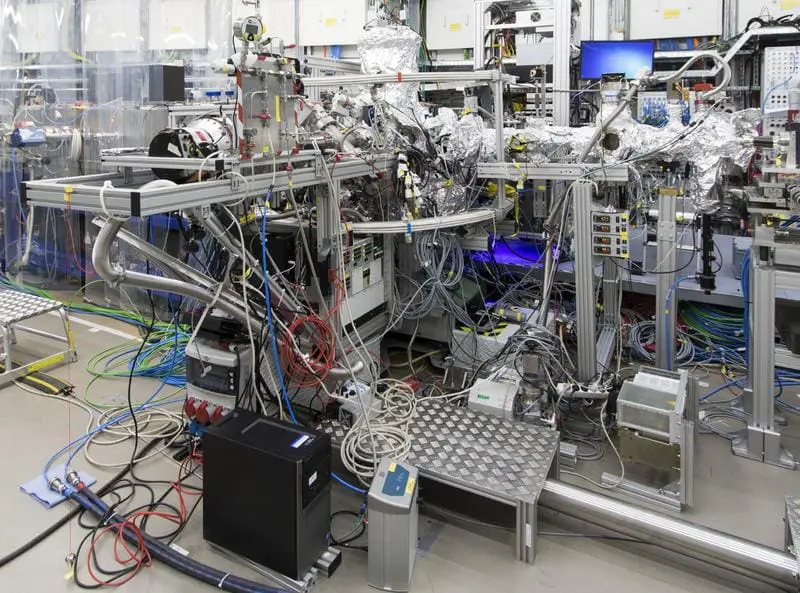

Bislang hatte das Coulomb-Explosion-Imaging nur bei sehr einfachen Molekülen sinnvolle Ergebnisse geliefert. Das Forschungsteam hat diese Technik nun an der SQS („Small Quantum Systems“) Experimentierstation des weltweit leistungsstärksten Röntgenlasers, dem European XFEL, mit einem an der Goethe-Universität eigens entwickelten Versuchsaufbau kombiniert. „Dieses Experiment ist in vielerlei Hinsicht eine technische Innovation und eine wichtige Erweiterung der Experimentiermöglichkeiten am SQS Instrument. Erstmals lassen sich damit diese Abbildungsverfahren an einem biologisch und medizinisch relevanten Molekül einsetzen, und nicht nur für die physikalische Grundlagenforschung“, freut sich Michael Meyer, Leiter der SQS Experimentierstation, über das gelungene Experiment.

Dank der enorm starken Röntgenpulse des European XFEL ließ sich auch dieses größere Molekül „zerbröseln“ und damit seine Struktur analysieren. Die Forscher schickten die Moleküle mit einer feinen Gasdüse in den Strahl des Röntgenlasers, sodass immer nur einzelne Moleküle bestrahlt wurden. Ein zusätzlicher UV-Puls, der kurz vor dem Röntgenpuls eingestrahlt wurde, sorgte für die Anregung der Moleküle.

„Und indem man den zeitlichen Abstand zwischen den beiden Pulsen variiert, lässt sich schließlich so etwas wie ein Zeitlupen-Film dieser Vorgänge gewinnen, die rasend schnell innerhalb von 100 bis 1000 Femtosekunden ablaufen, also in weniger als einem Millionstel einer Millionstel Sekunde“, erklärt Jahnke. Ein ausgeklügelter Detektor registrierte schließlich die Auftreffpunkte der verschiedenen Atome des 2-Thiouracils.

Das Experiment förderte zwei wichtige Erkenntnisse zutage. Die erste betrifft das 2-Thiouracil: Bei Anregung durch UV-Strahlung verbiegt sich dieses sonst flache Molekül, sodass das Schwefelatom hervorsteht. Dieser Zustand ist für längere Zeit stabil. Er sorgt dafür, dass das Molekül sehr reaktiv wird und unter anderem Hautkrebs hervorrufen kann. „Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu gewöhnlichen Nukleobasen, die strukturell sehr ähnlich sind, aber kein Schwefelatom besitzen“, sagt Gühr. „Diese besitzen einen Mechanismus, mit UV-Strahlung umzugehen und sie über verschiedene Anregungs- und Schwingungszustände schließlich in ungefährliche Wärme umzuwandeln.“ Beim 2-Thiouracil verhindert das Schwefelatom eine solche Umwandlung.

„Die zweite Erkenntnis hängt mit der experimentellen Technik selbst zusammen“, sagt Jahnke. „Denn wie wir gesehen haben, müssen wir zur Rekonstruktion des Moleküls und seiner Veränderung gar nicht alle Atome im Detektor nachweisen. Hier hat es gereicht, das Schwefel- und das Sauerstoffatom sowie die vier Wasserstoffkerne zu vermessen, die sechs Kohlenstoffatome braucht es dazu nicht.“ Das wird bei weiteren Untersuchungen an noch komplexeren Molekülen die Messungen deutlich vereinfachen und zeigt die enormen Möglichkeiten dieses innovativen Verfahrens.

Original Paper:

Lesen Sie auch:

Bald Kassenleistung: Ultraschall ersetzt Röntgen bei Knochenbrüchen am Arm – MedLabPortal

Perowskit-Röntgendetektor soll die medizinische Bildgebung verbessern – MedLabPortal

Täuschend echt: KI-generierte Histologiebilder – MedLabPortal

Redaktion: X-Press Journalistenbüro GbR

Gender-Hinweis. Die in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppel/Dreifachnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.