Testparadoxon bei sexuell übertragbaren Infektionen enthüllt

Die Präexpositionsprophylaxe gegen HIV hat neue Infektionen erfolgreich reduziert, geht jedoch mit einem Anstieg anderer sexuell übertragbarer Infektionen einher. Eine Modellstudie erklärt diesen Effekt als Paradoxon: Erhöhte Fallzahlen resultieren aus vermehrten Tests, während die tatsächliche Ausbreitung der Krankheiten abnimmt. Diese Erkenntnis könnte Strategien zur Prävention und Überwachung von Infektionskrankheiten verbessern, teilt das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation nun mit.

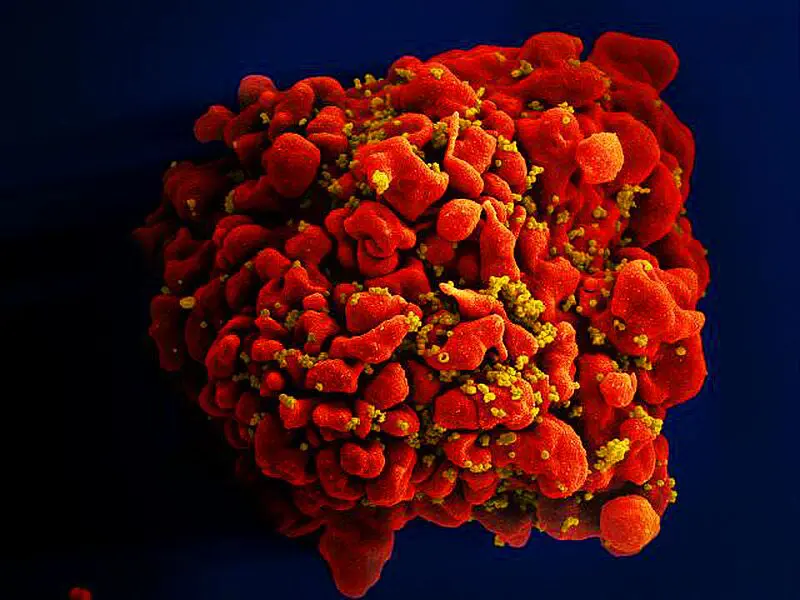

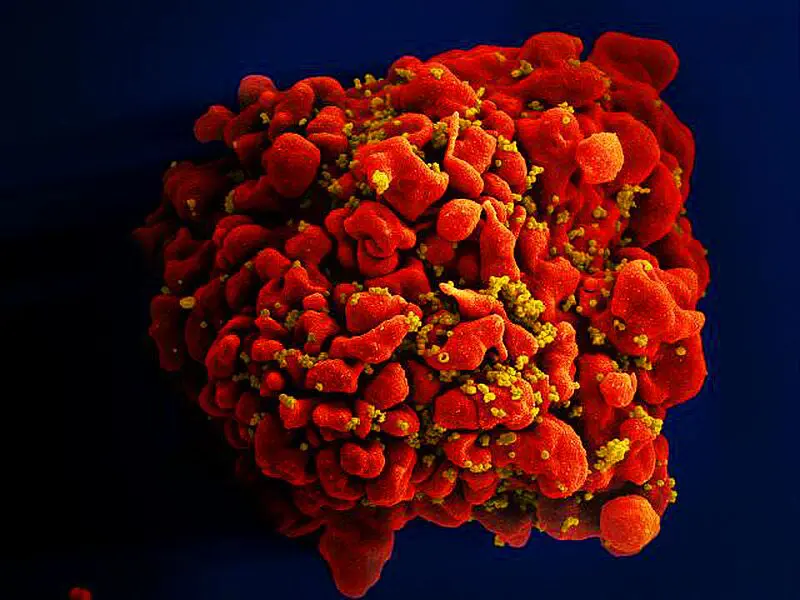

Seit Jahren gilt die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) als Meilenstein in der HIV-Prävention. Nutzer der Therapie neigen zu risikoreicherem Sexualverhalten und sind dadurch anfälliger für andere sexuell übertragbare Infektionen wie Chlamydien oder Gonorrhö. Um diesem Risiko zu begegnen, sind regelmäßige Tests auf solche Erkrankungen verpflichtend. Epidemiologische Daten zeigen einen deutlichen Anstieg der erfassten Fälle nach Beginn der PrEP. Eine aktuelle Studie liefert eine unerwartete Erklärung: Der scheinbare Zuwachs an Infektionen könnte auf intensivere Testaktivitäten zurückzuführen sein, nicht auf eine tatsächliche Zunahme der Prävalenz.

Das Forschungsteam hat ein epidemiologisches Modell entwickelt, das auf einem klassischen Ansatz basiert. In diesem Modell wechselt eine Person zwischen anfälligem und infiziertem Zustand, wobei eine Unterscheidung zwischen symptomatischen und asymptomatischen Infektionen erfolgt. Diese Differenzierung ermöglicht eine realistische Simulation von Teststrategien. Regelmäßige Screenings decken mehr versteckte Infektionen auf, was zu höheren Meldungen führt, obwohl die Gesamtzahl der Infektionen sinkt. Das Paradoxon verstärkt sich mit steigender Testfrequenz, was den Wert solcher Maßnahmen unterstreicht.

Die Analyse betont den Nutzen häufiger Tests, wie sie in deutschen PrEP-Programmen vorgesehen sind. Solche Screenings reduzieren die Ausbreitung bakterieller Infektionen effektiv und kompensieren Verhaltensänderungen durch den HIV-Schutz. Der Anstieg gemeldeter Fälle kann somit als Indikator für den Erfolg der Programme gelten, da zuvor unerkannte Infektionen nun identifiziert und behandelt werden. Dieses Phänomen zeigt, dass Überwachungsdaten sorgfältig interpretiert werden müssen, um Fehlschlüsse zu vermeiden.

Die Studie unterstreicht, dass PrEP-Programme einen doppelten Effekt entfalten: Sie schützen vor HIV und tragen durch integrierte Tests zur Bekämpfung anderer Infektionen bei. Bei der Bewertung solcher Initiativen muss berücksichtigt werden, dass steigende Fallzahlen kein Versagen signalisieren, sondern den Erfolg der Früherkennung widerspiegeln. Die Erkenntnisse sind relevant für die Entwicklung zukünftiger Strategien zur Überwachung und Eindämmung sexuell übertragbarer Infektionen.

Das Modell berücksichtigt reale Szenarien, in denen asymptomatische Fälle eine große Rolle spielen. Viele Infektionen verlaufen symptomfrei und bleiben ohne Tests unentdeckt. Durch verpflichtende Screenings in PrEP-Programmen werden diese Fälle sichtbar, was die offiziellen Statistiken aufbläht. Gleichzeitig sinkt die tatsächliche Prävalenz, da Infizierte früher behandelt werden und die Weiterverbreitung unterbrochen wird. Dieses Paradoxon tritt besonders bei hochfrequenten Tests auf, die in vielen Ländern empfohlen werden.

Experten sehen in den Ergebnissen einen Hinweis auf die Wirksamkeit öffentlicher Gesundheitsmaßnahmen. PrEP-Nutzer profitieren nicht nur vom HIV-Schutz, sondern auch von einer verbesserten STI-Überwachung. Die Studie mahnt jedoch zu Vorsicht bei der Interpretation von Daten: Ein Anstieg der Meldungen könnte den Fortschritt maskieren. Für Entscheidungsträger in der Politik und im Gesundheitswesen bieten die Erkenntnisse eine Grundlage, um Programme anzupassen und Ressourcen gezielter einzusetzen.

Die Forschung basiert auf mathematischen Simulationen, die reale Epidemiologie widerspiegeln. Sie zeigt, dass Teststrategien eine entscheidende Rolle bei der Kontrolle von Infektionskrankheiten spielen. In Deutschland und anderen Ländern könnten ähnliche Modelle helfen, die Effekte von Präventionsprogrammen besser zu bewerten. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit, Testfrequenz und Datenanalyse zu optimieren, um paradoxe Effekte zu erkennen und zu nutzen.

Langfristig könnten die Ergebnisse zu verbesserten Richtlinien führen. Häufige Screenings reduzieren nicht nur die STI-Prävalenz, sondern stärken das Gesundheitssystem insgesamt. Die Paradoxie verdeutlicht, dass scheinbare Rückschläge Fortschritte sein können. Forscher plädieren für eine differenzierte Betrachtung von Statistiken, um evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. Dies gilt nicht nur für STIs, sondern potenziell für andere Infektionskrankheiten mit asymptomatischen Verläufen.

Die Studie wurde in einem internationalen Kontext durchgeführt und berücksichtigt Erfahrungen aus verschiedenen PrEP-Programmen. Sie betont den doppelten Nutzen: HIV-Prävention und STI-Kontrolle. In Zeiten steigender Infektionsraten durch verändertes Verhalten bieten solche Modelle wertvolle Einblicke. Die Erkenntnisse könnten in Leitlinien einfließen und die öffentliche Gesundheit voranbringen.

Original Paper:

Redaktion: X-Press Journalistenbüro GbR

Gender-Hinweis. Die in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppel/Dreifachnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.