Embryonen regulieren mechanische Spannungen für stabile Entwicklung

Ein Forschungsteam der Universität Hohenheim in Stuttgart und des RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research in Kobe, Japan, hat herausgefunden, wie Fliegenembryonen mechanische Spannungen während ihrer Entwicklung kontrollieren. Diese Fähigkeit könnte entscheidend für die evolutionäre Vielfalt der Körperbaupläne sein. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal Nature veröffentlicht (DOI: 10.1038/s41586-025-09447-4).

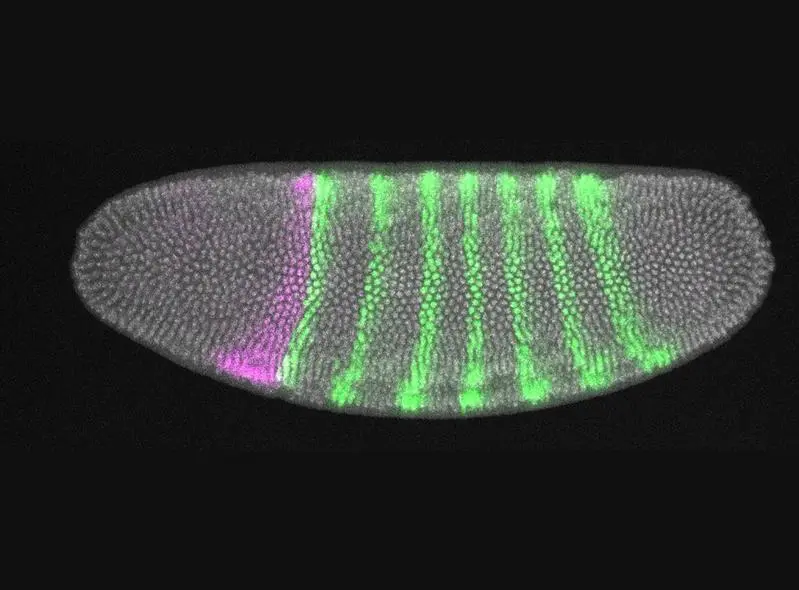

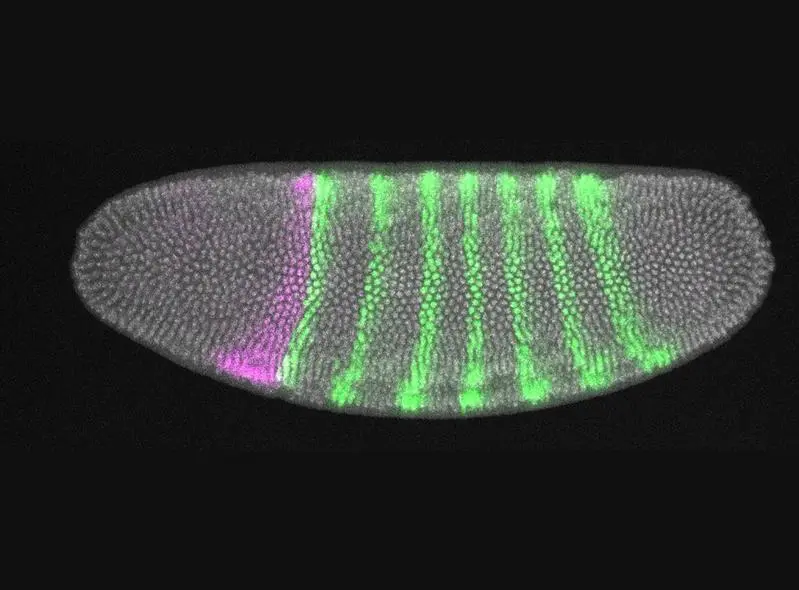

Während der Embryonalentwicklung wachsen Zellen und Gewebe und stoßen dabei aneinander, was erhebliche mechanische Spannungen erzeugt. Diese Spannungen können die Entwicklung gefährden und zu Fehlbildungen oder dem Absterben des Embryos führen. Die Forscher untersuchten die Gastrulation, einen zentralen Entwicklungsabschnitt, in dem aus einfachen Zellschichten komplexe Gewebe wie Muskeln, Haut, Nervensystem und Verdauungstrakt entstehen. Dieser Prozess ist durch intensive Zellbewegungen geprägt, die präzise koordiniert werden müssen, um Schäden zu vermeiden.

Die Studie zeigt, dass Fliegenembryonen zwei unterschiedliche Strategien entwickelt haben, um solche Spannungen zu bewältigen. Bei der Taufliege (Drosophila melanogaster) bildet sich eine temporäre Kopffurche, die als mechanisches Auffangbecken dient. Diese Struktur reduziert den Druck zwischen Kopf- und Rumpfgewebe und verhindert gefährliche Kollisionen. Wird die Kopffurche experimentell unterdrückt, entstehen unkontrollierte Verformungen, die oft tödlich sind.

Andere Fliegenarten, wie die Zuckmücke (Chironomus riparius) oder die Schwarze Soldatenfliege (Hermetia illucens), nutzen eine alternative Strategie. Hier werden Zellteilungen so ausgerichtet, dass sie schräg oder senkrecht zur Gewebeschicht erfolgen. Dies begrenzt die Ausdehnung des Gewebes und reduziert Spannungen, wodurch gefährliche Faltungen vermieden werden. Durch gezielte Veränderung der Zellteilungsausrichtung konnten die Forscher diese Mechanismen experimentell nachweisen.

Die Ergebnisse wurden durch eine unabhängige Studie des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden bestätigt, die ähnliche Mechanismen mit Hilfe eines Computermodells untersuchte. Beide Studien verdeutlichen, dass die Fähigkeit, mechanische Spannungen zu regulieren, nicht nur für die Embryonalentwicklung entscheidend ist, sondern auch evolutionäre Innovationen ermöglicht hat. Unterschiedliche Fliegenarten, die sich vor 250 bis 150 Millionen Jahren entwickelten, nutzen die Zellteilungsausrichtung, während jüngere Arten die Kopffurche entwickelten.

Die Forscher schlussfolgern, dass die Evolution nicht nur durch genetische Veränderungen, sondern auch durch die Handhabung physikalischer Kräfte vorangetrieben wird. Diese Vielfalt an Lösungen könnte erklären, warum so viele unterschiedliche Körperbaupläne in der Tierwelt entstanden sind.

Original Papers

Patterned invagination prevents mechanical instability during gastrulation | Nature

Divergent evolutionary strategies pre-empt tissue collision in gastrulation | Nature

Redaktion: X-Press Journalistenbüro GbR

Gender-Hinweis. Die in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppel/Dreifachnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.