Neuer Einblick in bakterielle Infektionen durch Yersinia enterocolitica

Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des Max-Planck-Instituts Marburg haben neue Erkenntnisse über die Infektionsmechanismen des Bakteriums Yersinia enterocolitica gewonnen, das mit dem Erreger der Pest verwandt ist. Die Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift PLOS Pathogens (DOI: 10.1371/journal.ppat.1013423), zeigt, wie das Bakterium zwischen Vermehrung und Infektion wechselt und eröffnet Perspektiven für neue Therapieansätze gegen bakterielle Resistenzen.

Das Bakterium Yersinia enterocolitica nutzt das Typ-III-Sekretionssystem (T3SS), eine Art molekulare Injektionsnadel, um krankheitsauslösende Proteine in menschliche Zellen einzuschleusen und die Immunabwehr zu unterdrücken. Dieses System hat jedoch einen Nachteil: Während es aktiv ist, stoppt das Bakterium sein Wachstum und kann sich nicht vermehren. Die Forschenden fanden heraus, dass Yersinia enterocolitica diesen Konflikt durch einen molekularen Schalter löst, der die Aktivität des T3SS in Abhängigkeit von der Zelldichte reguliert.

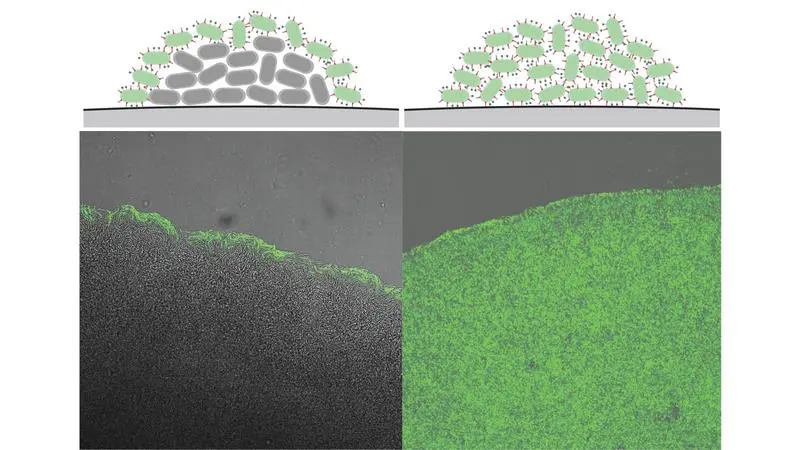

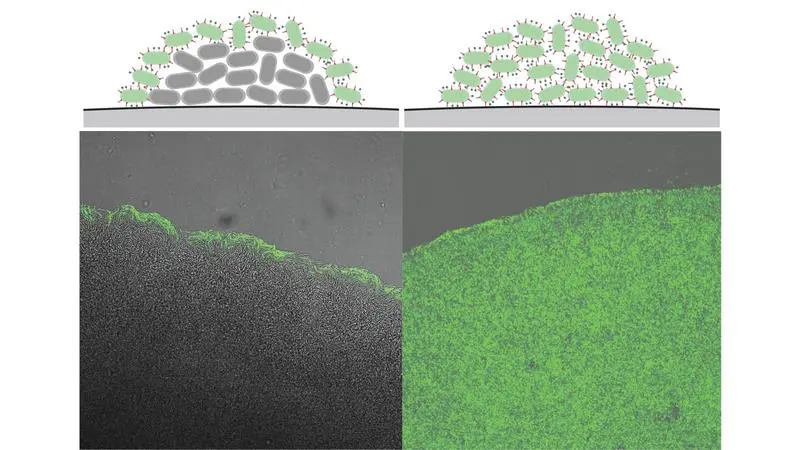

Bei hoher Bakteriendichte wird das T3SS in den inneren Zellen einer Kolonie deaktiviert, sodass diese sich weiter teilen können. Nur die äußeren Zellen, die dem Immunsystem ausgesetzt sind, behalten das Sekretionssystem aktiv. Dieser Mechanismus wird durch das Protein VirF gesteuert, das durch kleine RNA-Moleküle bei hoher Zelldichte herunterreguliert wird. Die Abschaltung ist reversibel, sodass das T3SS innerhalb von 30 bis 60 Minuten reaktiviert werden kann, wenn die Bakterien sich ausbreiten.

Zusätzlich wird das Protein YadA, das für die Anheftung an Wirtszellen verantwortlich ist, bei hoher Zelldichte deaktiviert. Dadurch wird das Bakterium beweglicher und für das Immunsystem schwerer erkennbar. Dieser Tarnmodus ermöglicht es dem Erreger, neue Gewebe zu erreichen oder sich im Körper erneut anzusiedeln.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Yersinia enterocolitica aktiv zwischen einem virulenten und einem replikativen Zustand wechselt, um sich sowohl gegen die Immunabwehr zu behaupten als auch effizient zu vermehren. Dieser Mechanismus könnte erklären, warum bakterielle Infektionen oft schwer zu bekämpfen sind. Die Studie betont, dass die gezielte Abschaltung des T3SS ein potenzielles Ziel für neue Therapien sein könnte. Durch das Verständnis solcher Schaltmechanismen könnten in Zukunft Ansätze entwickelt werden, die diese Prozesse stören und so die Behandlung bakterieller Infektionen verbessern, insbesondere angesichts wachsender Antibiotikaresistenzen.

Original Paper

Francesca Ermoli, Gabriele Malengo, Christoph Spahn, Corentin Brianceau, Timo Glatter and Andreas Diepold: Yersinia actively downregulates type III secretion and adhesion at higher cell densities, 2025 DOI: 10.1371/journal.ppat.1013423

Redaktion: X-Press Journalistenbüro GbR

Gender-Hinweis. Die in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppel/Dreifachnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.