Forschende aus Bielefeld und Cambridge entschlüsseln Geometrie von Zellverbänden

Ein internationales Forschungsteam der Universitäten Bielefeld und Cambridge hat in einer Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS), neue Einblicke in die Selbstorganisation von Zellen gewonnen. Die Forschenden untersuchten, wie Zellen trotz variierender Proteinproduktion eine geordnete extrazelluläre Matrix (ECM) bilden, die für die Struktur von Organismen entscheidend ist.

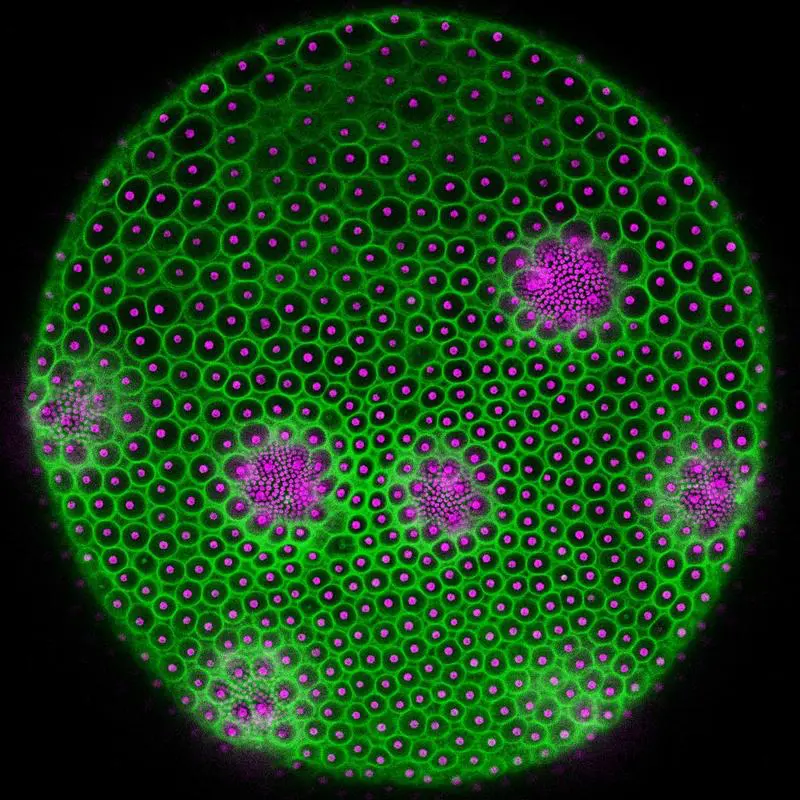

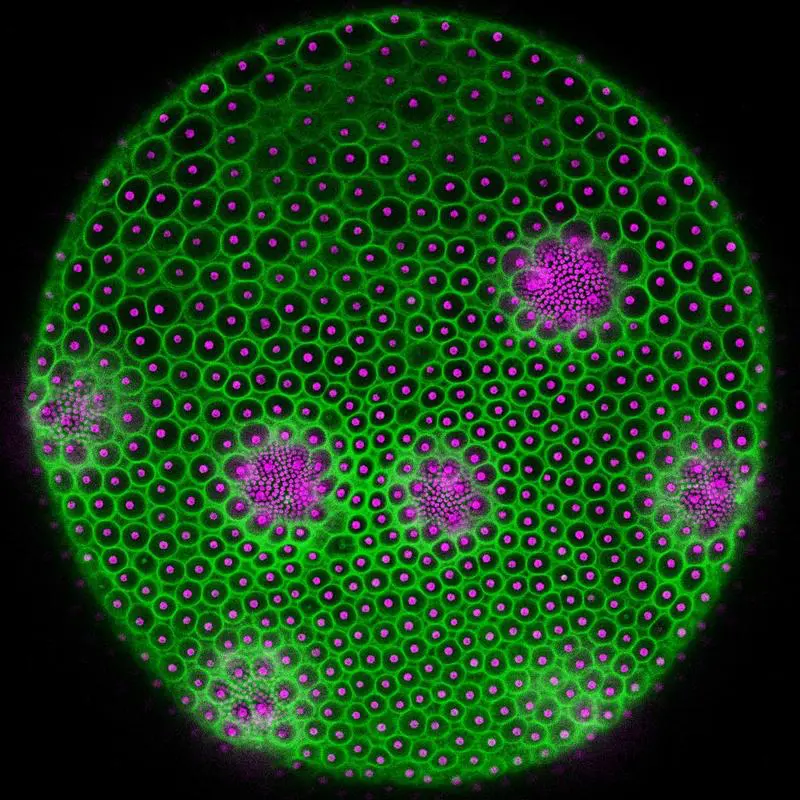

Unter der Leitung von Professor Dr. Armin Hallmann von der Universität Bielefeld nutzte das Team die Grünalge Volvox carteri, einen kugelförmigen Modellorganismus mit etwa 2000 Zellen. Durch gentechnische Markierung des ECM-Proteins Pherophorin II mit einem fluoreszierenden Marker aus einer Leuchtqualle konnte die Feinstruktur der ECM im lebenden Organismus sichtbar gemacht werden. Mithilfe eines konfokalen Laserscanning-Mikroskops (CLSM) wurde die ECM in hoher Auflösung analysiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass Pherophorin II an den Grenzflächen der ECM-Kompartimente einzelner Zellen sowie an der Oberfläche des Organismus lokalisiert ist. Trotz stark schwankender Proteinproduktion der Zellen bleibt die äußere Struktur stabil und kugelförmig. Die Fläche der ECM-Kompartimente folgt einer mathematischen k-Gamma-Verteilung, was auf eine variable Proteinproduktion hinweist. Die Studie offenbart, dass die ECM durch Selbstorganisation entsteht: Keine einzelne Zelle steuert den Prozess, sondern viele Zellen wirken gemeinsam, ähnlich wie bei einem Puzzle, das ohne direkte Koordination gelingt. Die entstehende Struktur ähnelt in ihrer Geometrie einem Schaum mit abgerundeten oder polygonalen Begrenzungen, die sich während des Wachstums dynamisch entwickeln.

Diese Erkenntnisse liefern wichtige Hinweise für die Entwicklungsbiologie, insbesondere zur Frage, wie Zellen ohne direkte Abstimmung komplexe Strukturen bilden. Die Studie verdeutlicht das Zusammenspiel biologischer, physikalischer und mathematischer Prozesse in der Selbstorganisation.

Die Forschung entstand in enger Kooperation zwischen dem Lehrstuhl für Zell- und Entwicklungsbiologie der Pflanzen in Bielefeld und dem Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics in Cambridge. Beteiligt waren Dr. Benjamin von der Heyde, Dr. Eva Laura von der Heyde (Bielefeld) sowie Anand Srinivasan, Dr. Sumit Kumar Birwa, Dr. Steph Höhn und Prof. Raymond Goldstein (Cambridge). Die Studie wurde unter anderem vom Wellcome Trust und der John Templeton Foundation gefördert.

Die Ergebnisse könnten zukünftige Forschungen zu Gewebeentwicklung und Regeneration, etwa in Haut, Knorpel oder Gehirn, voranbringen und unterstreichen die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit in der Biologie.

Original Paper:

Redaktion: X-Press Journalistenbüro GbR

Gender-Hinweis. Die in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppel/Dreifachnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.