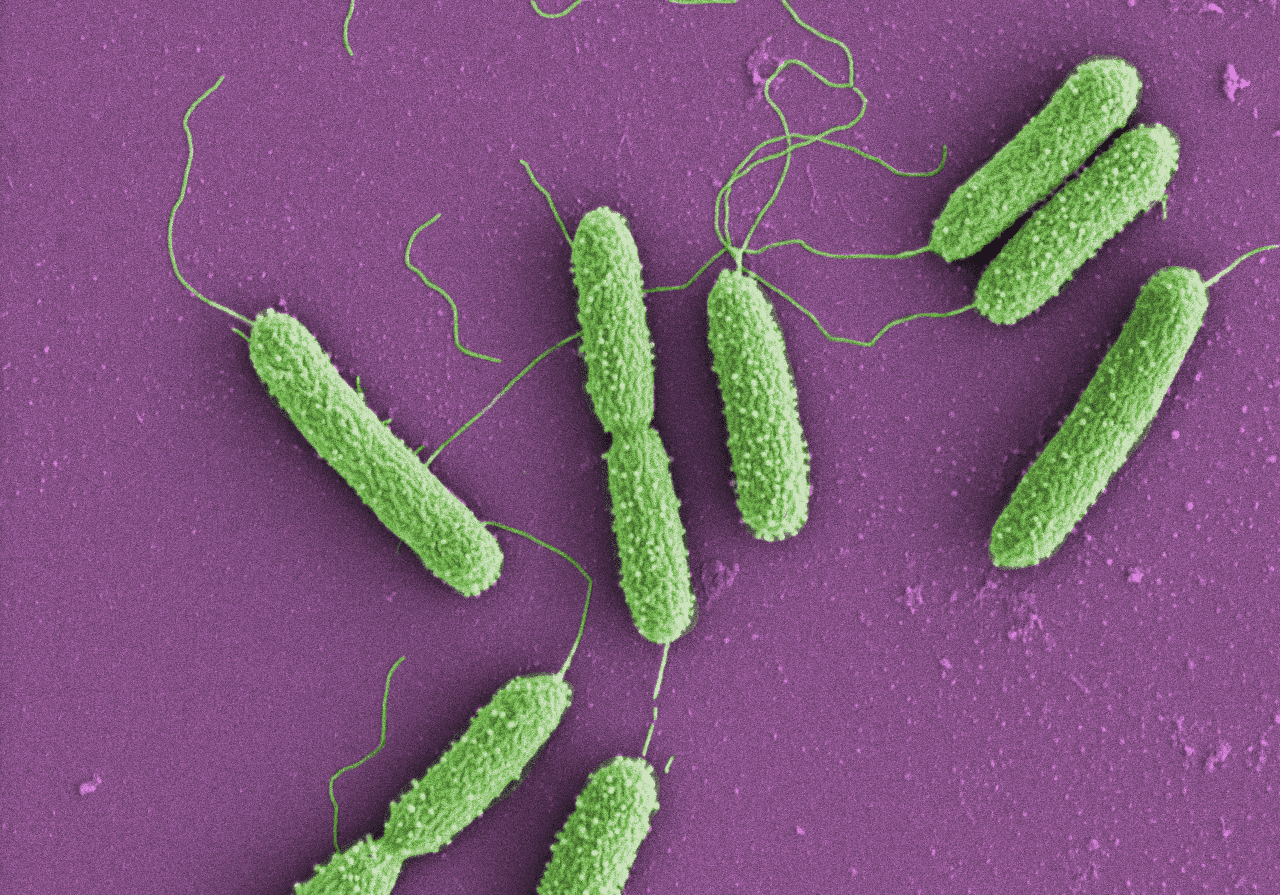

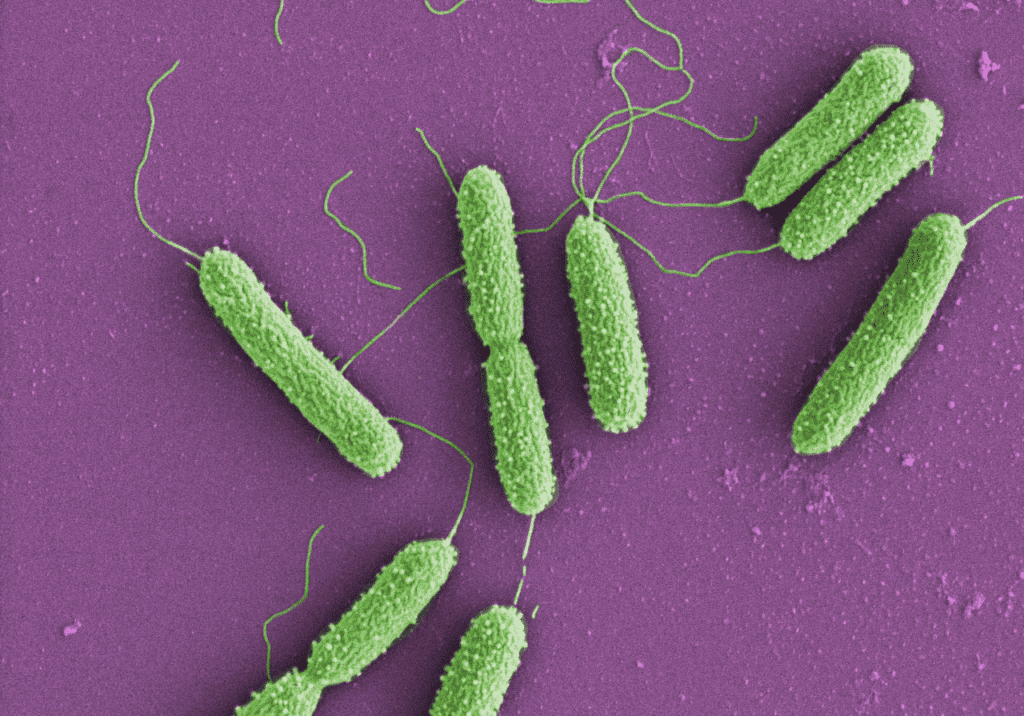

Superkeime bedrohen globale Gesundheit: Neue Diagnostik als Hoffnungsträger

Die Ausbreitung multiresistenter Bakterien stürzt die Medizin weltweit in eine Krise. Experten prognostizieren, dass die Opferzahlen dieser „stillen Pandemie“ bis 2028 an die Zeit vor der Entdeckung des Penicillins anknüpfen könnten – mit Kosten im dreistelligen Milliardenbereich. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht darin eine der größten Bedrohungen für die globale Gesundheit. Forschende der Empa arbeiten mit klinischen Partnern an innovativen Diagnosetools, um resistente Superkeime schneller zu erkennen und maßgeschneiderte Therapien zu ermöglichen.

Die Resistenzbildung wird durch den vorschnellen Einsatz von Antibiotika ohne vorherige Erregerdiagnose befeuert. In Notfällen verzichten Ärzte oft auf zeitaufwändige Labortests, was unwirksame Behandlungen und weitere Resistenzen zur Folge haben kann. Die Empa setzt hier an: Mit Sensoren und neuen Methoden soll die Diagnose von Stunden auf Minuten verkürzt werden.

Leuchtender Sensor für Lungenentzündung

Besonders bei nosokomialen Infektionen wie Lungenentzündungen sind multiresistente Keime wie Klebsiella pneumoniae verbreitet. Empa-Forscherin Giorgia Giovannini entwickelt mit dem Kantonsspital St. Gallen einen fluoreszierenden Sensor, der auf das Enzym Urease reagiert, das diese Bakterien produzieren. Im Projekt „Doorstep“ zerlegt Urease Polymerpartikel, wodurch ein Farbstoff freigesetzt wird, der unter Licht leuchtet. Mit einem Rachenabstrich oder Sputum-Probe könnte die Diagnose statt Tagen nur Stunden dauern.

Warnendes Pflaster für Wundinfektionen

Auch infizierte Wunden sind ein Nährboden für resistente Keime wie Staphylococcus aureus. Ein Team um Luciano Boesel und Giorgia Giovannini arbeitet an einem Multisensorverband mit Silica-Nanopartikeln in einem Hydrogel. Der Verband zeigt Veränderungen im Säure-Base-Gleichgewicht an und warnt durch Leuchten unter UV-Licht, wenn resistente Bakterien das Enzym Beta-Lactamase produzieren. Das vom Kantonsspital St. Gallen unterstützte Projekt, gefördert von mehreren Stiftungen, verspricht eine schnelle, kostengünstige Diagnose direkt am Patienten.

Magnetische Keimjagd im Urin

Für Pseudomonas aeruginosa, einen Erreger von Harnwegsinfektionen, haben Empa und ETH Zürich ein Verfahren mit magnetischen Nanopartikeln entwickelt. Diese binden spezifisch an die Bakterien und „fischen“ sie aus Urinproben. Ein Chemilumineszenz-Test prüft dann in nur 30 Minuten die Antibiotika-Empfindlichkeit: Leuchtet die Probe, sind resistente Keime vorhanden; bleibt sie dunkel, wirken die Antibiotika. „Das spart Tage gegenüber klassischen Kulturen“, erklärt Qun Ren vom Empa-Labor „Biointerfaces“.

Kampf gegen die stille Pandemie

Die WHO stuft Antibiotikaresistenzen als Priorität ein – 2019 waren sie mit fünf Millionen Todesfällen verknüpft. Die Empa bündelt ihre Kräfte im „Research Booster Antibiotikaresistenz“, um Diagnostik, Therapie und Prävention voranzutreiben. Mit Projekten wie diesen könnten Superkeime künftig rascher gestoppt werden – ein Hoffnungsschimmer in einer sich zuspitzenden Krise.

Original Papers:

F Pan, S Altenried, S Scheibler, AHC Anthis, Q Ren; Specific capture of Pseudomonas aeruginosa for rapid detection of antimicrobial resistance in urinary tract infections; Biosensors and Bioelectronics (2023); doi: 10.1016/j.bios.2022.114962

WC Albrich, CR Kahlert, S Nigg, LF Boesel, and G Giovannini; Fluorescent Probe for the pH-Independent Rapid and Sensitive Direct Detection of Urease-Producing Bacteria; Analytical Chemistry (2024); doi: 10.1021/acs.analchem.4c05182

Redaktion: X-Press Journalistenbüro GbR

Gender-Hinweis. Die in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppel/Dreifachnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.